Respekt und Mut

Wertedialog im Design

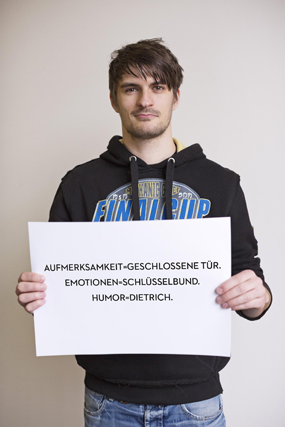

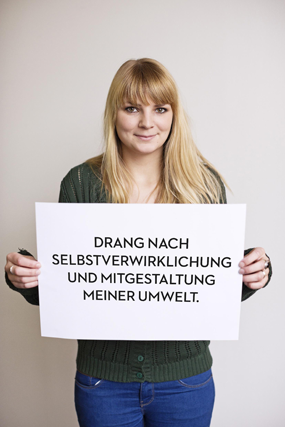

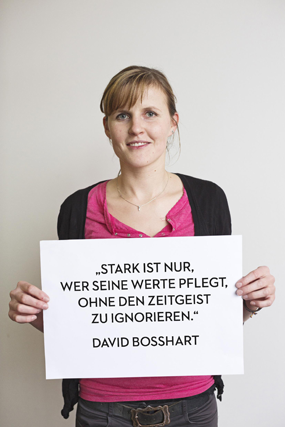

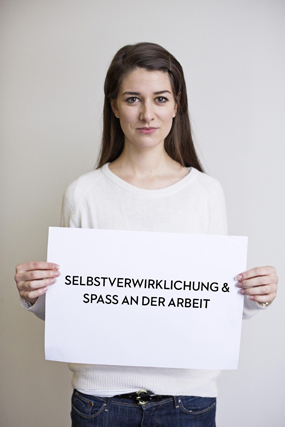

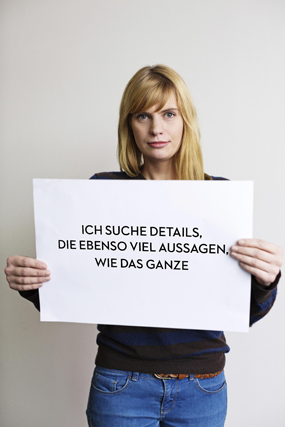

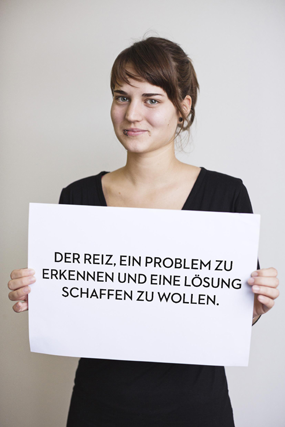

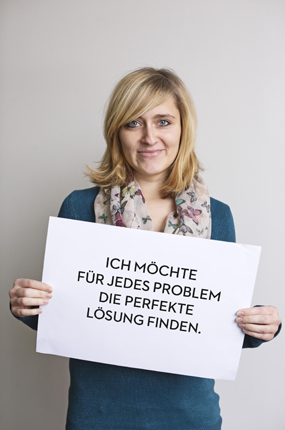

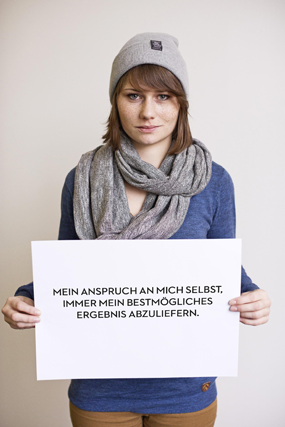

Befragung im Seminar Design&Ethik an der HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Fachbereich Gestaltung, Studiengang Kommunikationsdesign

Dozentin: Iris Laubstein, laubstein design management, Köln

Was ist dem Nachwuchs wichtig? Was bedeutet angehenden Kommunikationsdesignern Respekt im Design und was verstehen sie unter Mut in ihrer Profession? Welche Bedeutung sprechen sie ethischen Aspekten in ihrem Studiengang zu und welche moralischen Konfliktsituationen sehen sie in ihrem künftigen Beruf auf sich zukommen?

Ziel des Seminars Design&Ethik an der HTW Berlin ist es, die Wahrnehmung für ethisch-moralische Entscheidungen sowie die Konflikt- und Dialogfähigkeit zu schärfen und Perspektivwechsel zu üben. Dabei stehen der Dialog um Werte und die Kommunikation von Haltungen im Mittelpunkt, untersucht jeweils an unterschiedlichen Personengruppen. So war es die Aufgabe der Seminarteilnehmer in den letzten Jahren, Konsumenten, Produzenten, Händler, Auftraggeber, Lehrende und Studierende in quantitativen und qualitativen Befragungen, Interviews und Fokusgruppen zu ihren Werten, Haltungen und ihrer Verantwortung zu befragen.

Dabei zeigte sich, dass gerade bei jungen Studierenden diese Fragen als eine Art Moralkeule missverstanden werden konnten und auf Abwehrreflexe stießen. Daher waren die Fragen im letzten Semester offener, scheinbar „unverdächtiger“ und ohne den Vorverdacht der moralischen Wertung.

Die beiden Fragen an die Studierenden lauteten:

Was ist für Sie Respekt im Design? Und: Was ist für Sie Mut im Design?

Respekt (lateinisch: respectus >>das Zurückblicken, Rücksicht<<) als ein Begriff, der sich von – Achtung, aufgepasst! über Anerkennung bis hin zu Rücksichtnahme auf Materie und auf Menschen beziehen und interpretiert werden kann.

Und Mut, als Eigenschaft von Menschen und ihrem Handeln. Als Beispiel für Formen des Muts im Design stand der Rückblick auf die Rotterdamer Ausstellung » „Daringdesign – Chinese and Dutch Designers with Guts“ im dortigen Architekturzentrum NAI 2011. Diese Ausstellung zeigte an acht Beispielen das Spektrum von gestalterischem Mut: Mut zu unangepasstem Design und Mut von Designern als politisch denkenden Akteuren.

Momentaufnahme

Im Wintersemester 2012/2013 haben sich in ihrem 5. Semester über 80 Studierende zwischen 20 und 33 Jahren mit Fragen nach ihren Vorstellungen von Respekt und Mut im Design sowie ihren persönlichen Leitmotiven auseinandergesetzt. In einer offenen Befragung habe ich die schriftlichen Antworten gesammelt und ausgewertet. Dies ist eine Momentaufnahme, wie sich die nächste Generation von Gestaltern mit sehr persönlich zu interpretierenden Fragen auseinandersetzt. Eine solche Auseinandersetzung bildet die Grundlage für die Formulierung der eigenen Haltung im Beruf. Nach dieser Position werden aus meiner Sicht künftige Designerinnen und Designer mehr denn je gefragt werden. Je genauer sie wissen, was sie wollen und wofür ihre Arbeit steht, umso höher steigt ihre Qualifikation für komplexe Arbeits- und Entscheidungsprozesse.

Sie werden, als Berater ihrer Kunden, Teilhaber und Treiber von Veränderungsprozessen sein und weniger nur Ausführende, Ableistende von Diensten, keine künftigen „Grafik-„ oder aktueller „Pixel-Knechte“.

Resümee

Das Interesse der Studierenden am Fach Design&Ethik ist in den fünf Jahren seit dieses Seminar an der HTW Berlin Teil des Curriculums ist, stetig gestiegen. Gab es am Anfang einige flammend Interessierte und etliche, die Unverständnis zeigten, ist heute die große Mehrzahl der Studierenden von der Relevanz der Thematik für ihre Ausbildung und ihre spätere Berufspraxis überzeugt.

In der Auseinandersetzung im Seminar spiegeln sich Tendenzen der gesellschaftlichen Diskussion wider:

– Was kann ich als Einzelner schon ausrichten?

– Erst müssen sich die anderen ändern!

– Geld verdirbt die Moral: Je größter ein Unternehmen, umso korrupter, umweltschädigender und ausbeuterischer ist es. Allen Unternehmen wird prinzipiell „Green washing” unterstellt. Keine Beteuerung von dieser Seite wird als aufrichtig akzeptiert.

Das Misstrauen gegenüber politischen Versprechen und unternehmerischen Absichtserklärungen scheint unüberwindbar. Eine schwierige Ausgangslage für Berufsstarter. Umso mehr ist zu wünschen, dass sie im Beruf Quellen für Mut, Zuversicht und Unterstützung finden. Deshalb hoffe ich, dass trotz des geringen Bewusstseins für die Macht des Designs sowie die Bedeutung als Berufsgruppe, die künftigen Kollegen nicht in der Vereinzelung enden. Die Organisation in Interessensvertretungen ist nicht von Haus aus die Sache der Kreativen. Viele sträuben sich dagegen. Dabei kann Orientierung in der Gruppe eine wichtige Unterstützung für die Auseinandersetzungen im Alltag sein.

Diese Erfahrung machen wir im VDID Verband Deutscher Industrie Designer durch die Rückmeldungen der Mitglieder auf den VDID Codex der Industriedesigner: Leitbild und ethische Werte des Berufsstandes. Der Typ „Einzelkämpfer“ wird im Berufsalltag schnell an die Grenzen der Selbstbestimmung stoßen.

„Überzeugungstäter“

Diese jungen Menschen haben häufig sehr früh die Entscheidung getroffen, Gestalter zu werden und sahen dazu auch keine Alternativen. Meine Befragungen im Laufe der letzten Jahre mit einer großen Zahl von Design-Studierenden zu ihrer Wahl des Berufsfeldes Design haben gezeigt, dass der weitaus größte Teil bei der frühen Entscheidung für das Studium keinen Plan B hatte und auch im Verlauf der Ausbildung keine Zweifel an der Berufswahl aufkommen.[1] Diese Fixierung auf den „Traumberuf“ verbunden mit der Desillusionierung über Bewertung gestalterischer Leistung auf Seiten der Auftraggeber kann bei Honorar- und Gehaltsverhandlungen zur Erpressbarkeit führen. Dies ist keine gute Erfahrung für die Selbstachtung.Die meisten Design-Studierenden treten mit einem hohen Anspruch an: Sie wollen die Welt verbessern und schöner machen. Diese Absicht wird begleitet von größten Vorbehalten gegenüber „der Wirtschaft“ (wird das W in HTW bei der Wahl der Hochschule ignoriert, verdrängt?). Dieser Hintergrund zusammen mit der hohen Verletzlichkeit, was die Kritik der eigene Arbeit betrifft und gepaart mit der Erwartung der Praxis, stärker auf Kunden und Konsumenten einzugehen und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel zu beherrschen, stellt höchste Anforderungen an den Nachwuchs. Bei der Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung, die ich erlebe, bin ich zuversichtlich, dass jede und jeder sehr persönliche Antworten auf die Fragen „Was kann ich wissen? und „Was soll ich tun?“ finden wird.

Fotos: Copyright Alexander Rentsch http://alexanderrentsch.com/

[1] Wissenschaftliche Studien dazu und inwieweit solche Zusammenhänge wiederum Einfluss auf den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Status kreativer Berufe hat, fehlen leider. Ebenfalls eine Aufgabe für Politik, Hochschulen, Berufsverbände und die inzwischen bundesweit engagierten Clustermanager der Kreativwirtschaft diesen Kontext zu erforschen. Gegebenenfalls müssen entsprechende Angebote zum Ausgleich von Defiziten bei den Einstiegsvoraussetzungen der künftigen Kreativen in der Ausbildung und für das Lebenslange Leben entwickelt werden.